こんにちわ、ぜつえん(@zetuenonly)です!

「異常にマニアックな本が出版されたな。」

それが表紙とタイトルからの第一印象でした。

アウトドアライターの森山さんがツイートでポチった報告してたのを見て、ぼくも即ポチ。

届いて読んだらマニアックながら、生地素材の基本をしっかり学べ知ることができ、用途に適した素材を知れる内容で割と誰が読んでも楽しいのでは?と思えました。

そして、アウトドアをする人ならだれもが手元に置いておきたいであろう教本的な本です。

今回はアウトドアファブリック大全の説明と読書感想です。

スポンサーリンク

アウトドアファブリック大全/長谷部 雅一

2021.2.8に出版されたばかりの新しい本です。

全160ページで一般的な素材から流行りUL系のアウトドア素材まで網羅した一冊。

B5サイズ(182×257mm)で写真も大きく読みやすく、正直税込み2200円は安くて、マニアックな内容的にもっと高値でもいいのでは?と思ってしまいます。

だってそんなに数は売れないでしょう・・・?

内容

この本の内容はというとタイトル通り、アウトドア用のファブリック(布製品)の解説です。

本の構成は3パートに分かれています。

パート1:基礎知識

アウトドアをしていると生地の知識は自然と身に付くものです。

ナイロンやポリエステルから、天然素材のウール、コットン、シルク等のこと。

その生地の性能を上げる撥水防水加工、防水コーティングの種類や生地の織り方といった生地の基礎知識部分を解説しているのがパート1。

ウェアや身に着ける帽子や靴下といった小物からザック、テント、寝袋などアウトドアとは切っても離せない生地の知識を情報が錯乱したネットではなく、本で学べるので素材の違いをよくわからない人でも楽しめる、はず。

20ページ弱ながら情報量が多く、この部分は何度か読み返して、さらに個別に調べていくのも楽しい基礎部分。

パート2:実証実験+パーツ図鑑

画像出典:Amazon

パート2がこの本のメイン。

約90ページで約25種の素材を解説しつつ「引裂強度・撥水、防水機能・耐熱・擦り切れ強度・扱いやすさ」を検証して破き裂いていきます。

あ、ザックの計量に使ってるはかり同じだなぁとか思うのも面白いです。ラゲッジスケールっていうんですね。

画像出典:Amazon

破って擦って燃やすだけでなく、素材の歴史から特徴、用途や細かい種類までサクッと解説してくれています。

コットン配合のTC(ポリコットン)、フェールラーベンのG1000、高級ゴミ袋ことDCF(ダイニーマ・コンポジット・ファブリック/旧キューベンファイバー)、鉄15倍の強度を持つスペクトラXグリッドストップ、シエラデザインズの60/40クロス(ロクヨンクロス)といったややマニアックな素材も網羅していてすげえ楽しい。

素材好きでなければ聞いたことのない素材も多く、1冊の本目線で数多の素材の解説を見れるのは、非常に有用。

画像出典:Amazon

X-PACの実証実験ページ。

引裂強度も、撥水防水性も高いのはしっていても実際に他の素材と同じ状態で検証して客観的に比べることができるのは嬉しい。

摩耗で毛羽立つのも、使ってればわかりますが、それでも他の素材よりは影響が少なくX-PAC人気な理由わかるなあと。

その素材を使った商品例を出してくれるのも嬉しい。どんな素材に向いているかを確認ができます。

そしてパート2の後半はパート3MYOG(自作)に至ることを思わせるパーツ図鑑。

この本で一番マニアックなコーナーだと思うんですが、くそうたのしい、ってなります。

ロープ類→パラコード、ダイニーマコード、ショックコード等

バンド類→ウェビングテープ、コーデュラロープ、面ファスナー等

ファスナー類→シングル・ダブルスライダー、止水・コイル・ビスロンファスナー等

プラパーツ→フックやバックル、ラインロック等

パート3:MYOG(自作)

画像出典:Amazon

MYOG(ミョグ)はMake Your Own Gearの頭文字をとった略語であり「自分だけのギアを作る」という意味で、自作ギアのことです。

アウトドア界におけるDIY(Do It Yourself:日曜大工)的なものと考えるとわかりやすいです。

詳しくないジャンルですが、アメリカのハイカー文化から生まれたウルトラライト(UL)に過剰な装備は必要なく、もっとシンプルでいいだから自作しよう。というとこから広がったモノ。みたいなものだと思っています。

日本のMYOG文化はアメリカ文化への憧れもあるのかもしれませんが、同様にシンプルな道具を突き詰めていくとMYOGになるのではと思っています。

山と道やローカスギアといったアウトドアガレージブランドもMYOGから発展したものでしょう。

詳しいスタートは知りませんが、自分が使いたい道具を作る→広まる→ブランドになるといったようにです。

道具の良さよりも使い手のアウトドア精神から出来上がる道具なだけに、同じ遊び方の人には刺さります。

そのMYOGをしてみよう、の背中を押してくれるのがパート3です。

ミシンと糸と針の解説から始まり、ミシンの使い方、布に線を引くペン、定規、ハサミの紹介。

そして実際に財布、ザック、タープ、ハンモックの作り方まで解説してくれています。

ハンモックビルダーじろさんにアンダーキルトのことを教えてもらった記事。

実際に生地から選んで、パターンを決めて作るため、MYOGする人達の素材への理解度は桁違いです。

中身

【2月新刊③ 発売開始!】

『アウトドアファブリック大全』

(長谷部雅一著)アウトドア周りでは欠かせないファブリック約40点のスペックと特徴をまとめた一冊。独自の実証実験で耐久性を検証しています。自分に最適なギア選びや、ガレージブランド立ち上げの一助にも。 https://t.co/2ZN7xonpbP pic.twitter.com/Kyrj6qQHcz

— グラフィック社 編集部・国際部 (@Gsha_design) February 9, 2021

本の著作権がよくわからないため、中身は公式からの引用で、外観以外の写真は使いませんでした。

読んで安いなという感想を受けても、立ち読み程度には中が見てから買いたいなと思う気持ちもわかります。

出版のグラフィック社さんのツイッターでパラパラしてくれる動画があったのでこれが一番参考になると思います。ありがてぇですどうぞ。

マニアック度

ところで、このブログは初心者向けのキャンプ及びアウトドアブログを自称してるわけです。

マニアック度が高い気がする“アウトドアファブリック大全”でしたが、読んでみれば知識量の少ない初心者こそ読むべきだと思ったりします。

すごい抽象的な初心者という表現ですが、冷静に考えるとキャンプ初心者向け記事って「おすすめのキャンプ用品〇選」とか「初めてのソロテント〇選」みたいな内容ですよね。

決して素材から選ぶバックパックでもなければ、素材から選ぶテントでもなく、MYOGでもないわけです。

そう考えると初心者こそ読むべきとか言っときながら、この本のマニアック度合いが自分ではすでに測ることができず、本当に初心者が読んで楽しめるのか、それがぼくにはわからないのです。

Twitterのフォロワーさん達はアウトドア始めて1~2年な人でも知識もギアもハイエンドなのに錯覚してる部分がある気がしますが、初心者とはなんなんでしょうね。

それでもここまで最新素材までキレイにまとめてくれてる本は貴重。

アウトドアしてる人がこの先も遊び続ける人なら、手元に1冊あって後悔はしないはずです。

長谷部雅一さん

著者は長谷部雅一さん。

誰だったかなと調べたら「ブッシュクラフト読本 自然を愉しむ基本スキルとノウハウ コツがわかる本」を書いてる人で少し記憶にありました。

BE-PALで連載もしており、アウトドアライター、企画、コーディネーターと幅広くアウトドアに関係している人のようで、どこかで名前に見覚えがあったのかなと思います。

noteにて、製作話とこの本作った理由を書かれてます。

アウトドアにおけるオーバースペックは良い意味ではなく、快適性を損なうことにも繋がりますし、つまりはもったいない。

「布は適材適所であり、適切なモノを選ぶことで無駄遣いをなくしたい」ということでした。

スポンサーリンク

感想

ここから感想文。

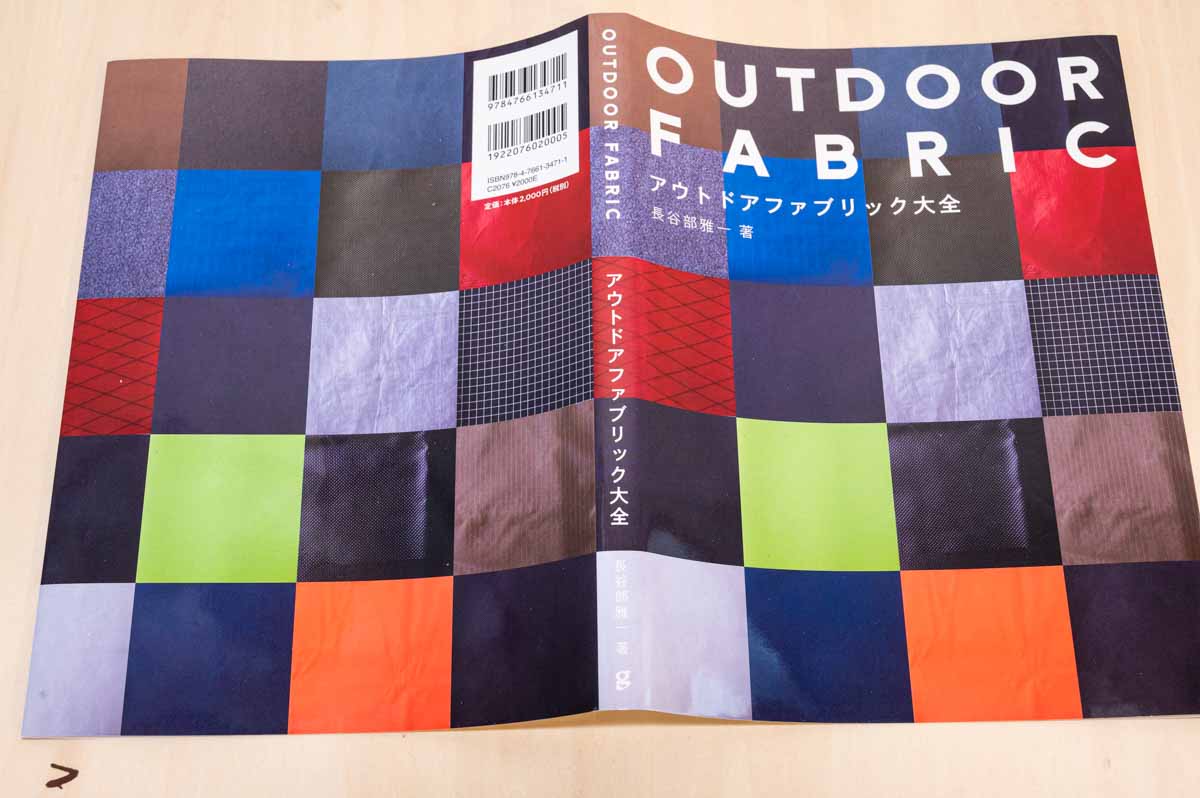

まず表紙のシンプルさがほんと好き。

オシャレに見えて生地並べただけですからね。

アウトドアって文字が書いてあるのが救いですが、ぱっと見でアウトドア本か判断できるかどうかでその人の値踏みができそう。そういう意味でもマニアック。

赤のX-PAC、黒のスペクトラ、白いDCF辺りはぱっと見で判定できますが、他はこのサイズと光沢じゃ全くわからないしで、ほんと好きってなりました。

著者名入ってるグレーのノイズっぽいやつはフリースですし、もうわけわかんないこの本。

そして、電子書籍版を出してくれなかったことに不満があります。

紙本の良さは捨てがたいですが、場所も取るし出先で読めないしと数年前から電子書籍メインにしています。

アウトドアファブリック大全は大きいタブレットやパソコンなら読めても、スマホでは読みにくいから、と言われればその通りですが。

それでも非常に充実した何度も読み返したい内容+手元においておきたい本なため、出先で資料として読みたいときもいる人は一定数要るでしょう。

例えばほら、車で数ヶ月旅しながらブログを書く人とかもいるじゃないですか。

そんなときに実測483gでB5の本は持っていこうとは思えません。

アウトドア用の教本だからこそ電子書籍が欲しかった。と願ってやみません。

これで結局あとからkindleで出て来たら即買いしますし、早く電子書籍化してくださいお願いします。

あと実証実験。

個別に試してくれていて手間も素材もかかったことでしょう。

これを一覧で一括で見れるページとか作ってくれたらうれしかったなと思ってしまいました。

生地の厚みだったり、破け方とか燃え方とか一概に比べられないのはわかりますが、あの生地とこの生地ではと比べてページを右にいったり左にいったりして、楽しくなってしまいます。

スポンサーリンク

まとめ

紙の本は年1~2冊しか購入しないぼくですが、大満足の1冊でした。

ファブリックな話をすることもあるブログなので、今後はこの本を参考する部分も増えるだろうと思います。

願わくば早く電子書籍化してくれ、じゃないと裁断して自炊電子書籍化してしまうから。

スポンサーリンク

コメント